Narcisse Pelletier - Le sauvage blanc

Caedes > Cabinet de curiosités > Narcisse Pelletier

En résumé

- Année: 1858 / 1894

- Commune: Saint-Nazaire / Saint-Gilles-sur-Vie

- Département: Loire-Atlantique / Vendée

- Type: Disparition

Recherche globale

Nous sommes en 1858 à bord du Saint Paul, trois-mâts français voguant vers l'Australie après une escale à Hong-Kong. À son bord se trouvent 20 marins et 317 passagers chinois (ou 327, selon les sources) en partance pour Sydney dont les mines d'or recrutent à tour de bras et paient bien.

Le Saint Paul n'étant pas à la mesure d'un si grand nombre de passagers, les chinois sont entassés les uns sur les autres, heureusement la perspective de gagner bientôt beaucoup d'argent leur fait accepter cette promiscuité. Mais les choses se gâtent…

La mer devient calme, trop calme, et le Saint Paul prend beaucoup de retard, obligeant le capitaine à rationner de plus en plus durement les passagers, dont la colère ne cesse de monter. La révolte finit par menacer d'un jour à l'autre et si elle éclate, à 20 contre 317, les marins ne tiendront pas.

Devant absolument accoster au plus vite, le capitaine décide de longer l'archipel des Louisiades, un raccourci périlleux, mais il n'a pas le choix.

Naufrage du Saint Paul

Aussitôt engagé dans cette voie, la mer s'agite et un brouillard épais aveugle les marins. Ils doivent dès lors lutter contre les éléments, sans savoir si la terre est proche ou pas, tout en empêchant la révolte. Au bout du troisième jour, le Saint Paul percute un rocher en pleine nuit et commence à basculer. Nous sommes le 11 septembre 1858.

Par chance, la chaloupe et les deux canots du Saint Paul sont intacts et les marins aperçoivent un îlot tout près où ils mettent les chinois à l'abri avant de les rejoindre. Cet îlot fait face à l'île Rossel où des sauvages observent le tout avec intérêt. Ils sont nus, les oreilles traversées par des cylindres, la cloison nasale par un os, et leurs lèvres sont noircies à force de mâcher du bétel, un psychotrope aggravant encore la dangerosité de ces cannibales. Pour l'instant tout va bien, ils sont à peine une dizaine, mais ils seront bientôt des centaines et voudront passer à table. Il sera alors très difficile de se défendre avec seulement une poignée de fusils et à peine un peu de poudre.

Il faut donc vite redresser le Saint Paul et repartir. Mais les heures défilent et malgré leur acharnement, les marins n'y parviennent pas. La nuit suivante, le Saint Paul bascule pour de bon, et se brise.

À ce stade, ayant déjà épuisé le peu d'eau potable ramenée du navire, en dépit du danger, le capitaine et ses hommes doivent se rendre sur l'île Rossel pour y chercher une source. Les chinois restent sur l'îlot où ils seront plus en sécurité.

Une fois à terre, ils établissent un campement près d'un ruisseau avec vue sur l'îlot. Les cannibales sont pour l'instant paisibles, leurs renforts n'étant toujours pas arrivés.

Durant la nuit suivante, le capitaine et une partie de ses hommes retournent sur l'îlot pour y amener de l'eau potable. Durant leur absence, les renforts des cannibales arrivent, et le campement est pris d'assaut. Plusieurs marins sont massacrés et les survivants faits prisonniers. Deux d'entre-eux arrivent à s'enfuir et prennent la direction de l'îlot à la nage, un certain Narcisse Pelletier et un novice. Une pluie de pierres s'abat sur eux, l'une d'elles touche Narcisse Pelletier à la tête, mais il parvient à poursuivre sa traversée avec son comparse. Les cannibales se lancent à leur poursuite, certains à bord de pirogues, d'autres à la nage. Témoin de la scène, le capitaine et le reste des hommes sautent dans leur embarcation, les sauvent in extremis et retournent sur l'îlot.

Face à eux, une marée de cannibales est en approche. Les marins n'ont aucune chance, dans les prochaines minutes, ils seront dévorés. Mais ils n'entendent pas mourir sans livrer bataille.

Les uns épaulent les fusils, les autres les chargent, les premiers coups sont tirés et par miracle, terrifient les cannibales. Ils battent aussitôt en retraite, sans pour autant se disperser. Ils retournent sur l'île Rossel et attendent. Confinés sur l'îlot, ils ne tiendront pas longtemps sans eau ni nourriture, et les cannibales le savent.

Le capitaine décide donc à la nuit tombée d'abandonner l'îlot avec ses hommes, du moins les huit restants, afin de gagner la possession anglaise la plus proche, espérant y trouver de l'aide et des troupes pour revenir sauver les chinois. Il leur laisse les armes et l'essentiel des vivres, avec un peu de chance, ils pourront tenir assez longtemps.

Commence alors une traversée semblant interminable, avec pour seule nourriture deux ou trois conserves et de la farine. Le jour le soleil est brûlant et ils n'ont aucun moyen de s'en protéger. Pour dire combien il fait chaud, s'ils mélangent de la farine et de l'eau de mer, une poignée d'heures au soleil suffit pour obtenir une sorte de pain. Plus épatant encore, harassés par la chaleur, des oiseaux viennent se reposer sur la chaloupe, ils arrivent à en attraper, les tuent, les plument, et après une trentaine d'heure au soleil, obtiennent plus ou moins de la viande séchée. Les réserves d'eau ne tiennent pas longtemps, les obligeant à s'abreuver d'urine. Au bout de douze jours de cet enfer, ils aperçoivent une côte dont ils prennent la direction, et tant pis si d'autres cannibales peuplent cette terre ; ils sont tous affamés, déshydratés, deux d'entre eux sont même au bord de l'agonie.

Ils accostent au cap Flattery, au nord-est de l'Australie. À peine sortis de la chaloupe, ils partent à la recherche d'eau et de nourriture. Ils finissent par trouver un peu d'eau, des fruits, trop peu dans les deux cas, mais assez pour obtenir un sursis. Au bout de 3 ou 4 jours, des indigènes surgissent et leur décochent des flèches. Ils arrivent à s'enfuir, personne n'est touché.

Deux d'entre eux retournent alors à la chaloupe, trop faibles pour continuer l'exploration, ou se battre, s'il le fallait. Narcisse Pelletier, celui blessé à la tête par un jet de pierre, reste avec le groupe. Il a cependant de plus en plus de mal à suivre. Non seulement sa blessure est vilaine, mais en plus, n'ayant plus de chaussures, ses pieds dans un sale état le font atrocement souffrir. Le voyant de plus en plus mal en point, les autres lui disent de se reposer. Ils reviendront le chercher. Exténué, Narcisse Pelletier finit par s'endormir. À son réveil, il se met à leur recherche mais ne les trouve pas. Il retourne péniblement à la chaloupe, elle a disparu.

Rencontre avec les aborigènes

Nous sommes fin septembre 1858 et Narcisse Pelletier, 14 ans, blessé, a été abandonné en terre inconnue, condamné par ses camarades, au mieux, à mourir de faim.

Il se met alors à errer, à la recherche d'eau et de nourriture. Il trouve un peu d'eau stagnante, une poignée de fruits pas encore mûrs, rien de bien ragoûtant, mais au moins, il reste en vie. Le lendemain, il aperçoit trois femmes. Ce sont des indigènes. Mais elles ne lui veulent aucun mal, ayant même peur de lui, elles prennent la fuite. Peu après, deux hommes apparaissent, exactement comme ceux de l'île Rossel. Narcisse Pelletier est terrifié. Mais ils n'ont pas l'air hostiles, plutôt curieux, ils essaient même d'établir un dialogue mais évidemment Narcisse Pelletier ne comprend rien, en revanche il constate une chose, l'un d'eux semble aimer la petite coupe en fer blanc dans sa main, alors il lui offre ; il offre aussi son mouchoir.

Ces deux présents font bon effet. En échange, ils lui donnent de l'eau, et tenant à peine debout, ils l'aident à marcher. Les suivre est un pari dangereux mais il n'est pas en état de faire autrement.

Ils le conduisent à leur campement ou se trouvent les trois femmes de tout à l'heure. Ils l'installent et prennent soin de lui, l'abreuvant et le nourrissant. Commençant à recouvrer ses forces, Narcisse Pelletier les conduit au lieu de son abandon où ses anciens camarades ont laissé des couvertures, voulant les leur offrir pour les remercier. Et à en juger par l'explosion de joie dont il est témoin, ils en sont ravis.

Lors du troisième jour, se portant déjà beaucoup mieux, les deux indigènes décident de le ramener avec eux dans leur tribu, où la présence d'un blanc suscite une nouvelle fois la curiosité des hommes et la crainte des femmes, partant aussitôt se cacher avec les enfants. Au bout d'un moment, femmes et enfants réapparaissent et lui tournent autour, très intrigués. Certaines se demandent même si elles sont en présence d'un homme ou d'une femme, les vêtements de Narcisse Pelletier les empêchant d'en avoir le coeur net. Deux d'entre-elles finissent par vérifier son anatomie et sont surprises du résultat, elles penchaient plutôt pour une femme. Elles en rient, l'ambiance est à la bonne humeur.

Us et coutumes des aborigènes

Ces aborigènes sont une trentaine et se nomment les Ohantaala, une tribu parmi beaucoup d'autres appartenant au clan des Uutaalnganu.

Langue

Leur langue est un dialecte rudimentaire sans article, pronom ou conjugaison, permettant seulement de verbaliser une action ou une idée simple. La notion de pluriel n'existe même pas, ils ne connaissent pas les chiffres. S'ils ont besoin de compter, ils se débrouillent avec leurs doigts.

Organisation sociale

Ils n'ont ni classe sociale ni chef, en tout cas pas formellement ; certains individus jouissant d'une autorité naturelle exercent plus ou moins leur influence. Ils ont en revanche un fonctionnement patriarcal et donc un chef au sein de la cellule familiale: l'homme.

Mariage et relations hommes-femmes

La cellule familiale se compose généralement de plusieurs épouses et l'homme à tous les droits sur ses épouses, y compris celui de vie ou de mort.

La répartition des tâches est simple: les hommes chassent, pêchent, font la guerre et conçoivent outils et pirogues, également les armes, l'arc étant leur arme de prédilection ; le reste est dévolu aux femmes, notamment la cueillette, activité chronophage. Contrairement à leurs épouses s'affairant tous les jours, les hommes sont volontiers oisifs, la plupart ne travaillent pas plus d'un jour sur deux.

Les femmes sont données en mariage par leurs pères durant la petite enfance, la consommation du mariage commençant à la puberté. L'épouse n'a aucun moyen de rompre le mariage, le mari en a un, consistant à céder son épouse à un frère. Même le veuvage ne rend généralement pas sa liberté à une femme car elle doit aussitôt épouser un frère de son défunt mari ; devenir veuve sans avoir de beau-frère est ainsi la seule configuration permettant de recouvrer la liberté. Elle a alors le choix de se remarier ou pas si des prétendants se manifestent. Mais cette liberté a tendance à avoir un goût amer car de telles femmes sont le plus souvent âgées, aucun homme ne souhaite donc les épouser, or, avoir un mari est essentiel au soir de sa vie, le mariage étant largement une transaction en prévision des vieux jours. Les hommes sont obligés à vie de répondre aux sollicitations de leurs beaux-pères, dès lors, une fois un couple trop âgé pour se procurer de la nourriture, le mari délègue la tâche à ses gendres, assurant ainsi une vieillesse à l'abri du besoin. Mais un gendre n'a aucune obligation vis-à-vis de sa belle-mère, si elle est veuve et n'a pas pu se remarier, elle devient donc une indigente dépendant du bon vouloir des autres.

De ce point de vue, la polygamie n'est pas exactement un cadeau pour les hommes car elle impose tôt ou tard de nourrir ses beaux-parents, et les mariages au sein de la tribu étant interdits, consanguinité oblige, approvisionner plusieurs beaux-parents dans différentes tribus, pas toujours voisines, n'est pas de tout repos.

Il existe néanmoins une autre façon de se marier, très prisée car elle permet d'échapper à ce calvaire: enlever une femme et l'épouser de force, au prix d'une guerre déclarée par la tribu de la femme enlevée, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout dans la mesure où la guerre peut elle-même, via les prises de guerre, fournir des épouses.

Le mariage impose aussi la fidélité. Leur nudité a beau suggérer des comportements débridés, en fait, il n'en est rien, tout le monde surveille même tout le monde. Un homme et une femme ne peuvent même pas se tenir à proximité s'ils ne sont pas mariés ou de la même famille, obligeant les deux sexes à maintenir en tout temps une distance de sécurité de plusieurs mètres. Cette surveillance généralisée est favorisée par leur mode de vie, n'ayant ni abri ni maison, et donc, aucune intimité, aucun refuge où se compromettre.

Ceci ne les empêchant pas de se parer pour plaire, au prix de grandes souffrances pour les hommes.

Ces messieurs se font percer les lobes des oreilles afin d'y introduire des cylindres, remplacés de manière progressive par des cylindres toujours un peu plus gros ; beaucoup s'arrêtent à un diamètre de 2 centimètres environ, les plus courageux s'arrêtent une fois les lobes au niveau des épaules. Ils se font aussi percer la cloison nasale afin d'y introduire un os. Finalement, le pire est sans aucun doute leurs scarifications dont la réalisation est effroyablement douloureuse, elle consiste en une plaie horizontale profonde triturée plusieurs jours durant pour obtenir une cicatrice la plus proéminente possible, 5 cicatrices étant le minimum acceptable ; certains arrivent à faire plus ou moins tout le corps et sont considérés comme les plus beaux. Et pour récompense après tant de souffrance, ils peuvent tout au plus espérer de ces dames, des sourires distants et dérobés.

Malgré tout, les aventures existent mais sont extrêmement rares, la punition étant a minima un châtiment très douloureux, parfois même la mort. S'ils arrivent à s'enfuir, les amants sont pourchassés et le plus souvent retrouvés.

Religion

Le mariage est ainsi une affaire très sérieuse, sans être pour autant un sacrement religieux, les aborigènes n'ayant pas de religion, ou pas vraiment. Pour eux la Terre a été créée par la lune. Si un homme meurt son sang la recouvre, on ne la voit donc pas ou pas complètement. Ils croient dans la réincarnation, l'homme noir ayant vocation à se réincarner en homme blanc.

Ceci n'induit aucune vénération. Ils ne prient pas, n'ont pas de lieu de culte, seulement l'injonction de se retirer une incisive inférieure pour s'assurer de boire une bonne eau dans la vie suivante.

En revanche, ils ont leurs cimetières et la mort a ses rites, notamment l'embaumement, dont le respect scrupuleux s'étend à l'ennemi ; en cas de guerre, les adversaires morts au combat sont ramenés à la tribu adverse par la tribu victorieuse, un moment solennel jamais troublé par aucune violence.

Médecine

Mourir est d'ailleurs facile, leur médecine se résumant pour l'essentiel à la saignée, complétée par un cataplasme composé d'herbes mâchées étalé sur les incisions. Leur seul traitement oral est un tubercule censé agir comme un anti-poison contre les morsures des serpents venimeux.

Heureusement, les maladies sont rares et les accouchements semblent toujours se passer étonnement bien, même si leur déroulement est très confidentiel: une femme enceinte sentant l'enfant arriver s'isole dans la forêt avec une autre femme, et une fois l'enfant mis au monde, dont le prénom est choisi non par elle mais par l'accoucheuse, elle attend d'être remise de l'accouchement pour revenir. Le tout prend généralement autour de trois semaines, mais cette durée n'est pas codifiée.

Rapport au temps

De toute façon, leur vie n'est rythmée par aucune forme de calendrier ou de notion du temps. L'avenir se limite au jour suivant, ils ne connaissent pas leur âge et n'ont même pas de moments pour les repas ; s'ils ont faim, ils mangent.

Alimentation

Ils mangent de tout, étant chasseurs-cueilleurs, et donc nomades, même si en réalité ils se déplacent peu et sans jamais sortir du même périmètre restreint. Ils ne connaissent ni l'agriculture ni l'élevage, ils ont en revanche des chiens et savent les dresser pour la chasse.

L'emplacement d'une tribu détermine ses spécialités. Les Ohantaala en ont deux, la pêche et la chasse à la tortue de mer, dans tous les cas à la flèche, à bord d'une pirogue. Rien ne leur interdit de chasser sur terre, ils chassent d'ailleurs parfois le petit gibier, mais pour l'essentiel, ils se contentent des échanges avec les tribus de chasseurs. Ils font tout cuire, maîtrisant le feu.

Cannibalisme

Abordons maintenant le sujet brûlant: sont-ils cannibales ? Oui et non...

Les aborigènes de ces tribus n'ont pas pour habitude de consommer de la chair humaine, elle n'est pas prisée, ils ne tuent pas ni ne mutilent pour en avoir. Mais comme une vieille croyance attribue pour vertu à la chair humaine d'accroître les compétences à la pêche, de toute évidence, les générations précédentes l'étaient. Et il subsiste chez certains un cannibalisme résiduel de nature opportuniste, notamment en cas de guerre avec les morts.

Narcisse Pelletier n'a rien à craindre, en tout cas, de son vivant... Toujours selon leur vieille croyance, la chair d'un homme blanc ferait des pêcheurs hors pair, dès lors, le jour où il mourra de sa belle mort, un Ohantaala dont il est proche consommera sa chair, il le lui a dit.

La vie d'aborigène de Narcisse Pelletier

Peu à peu Narcisse Pelletier devient l'un des leurs. Il est rebaptisé Amglo et se fait adopter par Maademan, membre respecté de la tribu. Il se défait de ses vêtements et finit à reculons par accepter les ornements d'usage: cloison nasale percée, des scarifications sur le bras droit et le torse, et un cylindre de 2 centimètres, seulement dans l'oreille droite. Il aurait pu refuser, il n'y a pas d'obligation formelle, mais en assumant dès lors d'être un lâche. Il refusera toujours en revanche de se faire extraire une dent.

Il s'intègre bien même si certains lui font un peu grise mine en raison de sa peau blanche, notamment dans les autres tribus, il a aussi gardé l'habitude de se laver tous les jours dans un monde ne connaissant pas l'hygiène, habitude incomprise et volontiers raillée.

Il se révèle vite très supérieur aux autres dans les activités manuelles, excellant même dans la fabrication de flèches, faisant alors des jaloux, mais en parallèle, il est très mauvais sur le terrain, incapable de marcher longtemps pieds nus sur des chemins escarpés, sa peau ne s'y fera jamais.

Son père adoptif lui trouve un jour une épouse, vraisemblablement une prise de guerre. Le mariage ne sera jamais consommé, madame se refusant à lui, et demeurant civilisé, il ne l'obligera pas. Il n'aura pas d'autre épouse, et donc, jamais d'enfant.

À une exception près, il n'est jamais maltraité. Certes un impair lui vaut une fois d'être sévèrement corrigé par son père adoptif, mais après tout, les pères corrigent aussi sous nos latitudes. L'exception est ailleurs. Un jour de 1875, vers la fin de l'hiver, ayant faim, il se permet de pêcher puis manger un poisson dont la consommation est réservé aux anciens, ceux ayant des cheveux blancs. Il se pense à l'abri des regards indiscrets, seulement il est vu et dénoncé. La neuvième nuit suivant ce repas, un fragment osseux enduit de poison est profondément introduit dans l'une de ses chevilles. La douleur ne le réveille pas, ayant préalablement été drogué à son insu. Au petit matin, la souffrance est abominable. Il en récoltera un abcès ne se résorbant jamais complètement.

Le sauvetage de Narcisse Pelletier par les anglais

Narcisse Pelletier caresse longtemps le rêve de retrouver un jour la mère-patrie mais les opportunités de partir sont toujours sabotées, car il y en a. Des navires anglais accostent régulièrement pour échanger avec les aborigènes, il pourrait se faire accepter à bord, si seulement il n'était pas sciemment tenu à l'écart à chacun de leurs passages. Au bout de longues années, désormais assimilé, il oublie son envie de repartir et la vigilance se relâche...

Le 11 avril 1875, 17 ans après son arrivée sur l'île, les émissaires d'un navire anglais, le John Bell, sont très surpris d'apercevoir un homme blanc au milieu des sauvages. Ils font mine de ne pas le voir, donnant comme prévu des cadeaux, notamment des biscuits sucrés, des pipes et du tabac ; cadeaux toujours très attendus et assurant leur pleine collaboration. De retour sur le John Bell, ils signalent aussitôt la présence de ce blanc au capitaine. Il s'agit à l'évidence d'un prisonnier, un plan est donc échafaudé pour le libérer. Les émissaires retournent sur la côte, se dirigent vers Narcisse Pelletier et lui demandent de les accompagner pour aller chercher d'autres cadeaux pour la tribu. Maademan, son père adoptif, ne s'y oppose pas. Mais Narcisse Pelletier hésite, non sans raison: afin de pouvoir converser avec les indigènes, les anglais font appel à d'autres indigènes d'une île voisine, et ceux-là sont tous férocement cannibales, comme ceux affrontés naguère sur l'île Rossel. Dès lors, Narcisse Pelletier craint d'avoir été choisi comme déjeuner. Mais compte tenu des cadeaux promis, Maademan lui ordonne de les suivre.

Il se dirige donc fébrilement vers leur chaloupe. Aussitôt à son bord, un anglais le menace avec son revolver. Il a beau ne pas en avoir vu depuis des lustres, il reconnaît l'arme. C'était donc bien un piège. Il s'imagine se faisant dévorer par les interprètes pour prix de leurs services, mais en fait, des vêtements lui sont tendus. Il faut l'aider à s'habiller, n'ayant plus l'habitude, pendant ce temps, la chaloupe prend la direction du John Bell.

Une fois à bord du John Bell, traité avec égard, il comprend la situation, même s'il ne comprend pas les mots. Il ne parle pas l'anglais et personne à bord ne parle le dialecte des aborigènes, les interprètes n'étant pas les bienvenus à bord, ni même le français, de toute façon, lui non plus, ayant complètement oublié sa langue. Mais il finit par reconnaître un mot: Frenchman, et opine du chef. Il est donc français, on avance. Faute de pouvoir l'aider en lui parlant, ils lui donnent une plume et du papier et le poussent à écrire. Au bout d'un moment, il parvient péniblement à écrire une poignée de mots, c'est déjà ça.

Le John Bell fait escale à Somerset où des français sont aussitôt présentés à Narcisse Pelletier, et à leur contact, sa langue maternelle commence à lui revenir. Il arrive même à écrire une lettre à ses parents le 13 mai 1875, 32 jours après son sauvetage, dans un français médiocre, à peine compréhensible, mais il est sur la bonne voie. Le John Bell part ensuite pour Sydney. À peine arrivé, le 25 mai, Narcisse Pelletier devient une célébrité locale dont l'histoire est largement relayée par la presse. Pris en charge par le consul de France, il vit entouré de français. Il écrit une deuxième lettre à ses parents le 6 juillet, les progrès par rapport à la première sont flagrants. Il est ensuite amené à Nouméa en Nouvelle-Calédonie où il attend son départ pour la Métropole. Il en profite pour écrire une troisième lettre, cette fois le français est largement revenu.

À Nouméa, Narcisse Pelletier fait la connaissance d'un soldat français, un certain Marchand, et coïncidence incroyable, Marchand est originaire comme lui de Saint-Gilles-sur-Vie en Vendée. Et ce n'est pas tout. Marchand connaît ses parents, tous deux sont toujours vivants, en tout cas ils l'étaient à son départ.

Ses parents reçoivent sa première lettre le 21 juillet, celle écrite le 13 mai. Ils se pensent victimes d'une farce de très mauvais goût, mais le jour suivant, un article du Times relatant l'histoire de Narcisse Pelletier leur parvient. Alors c'est vrai, il est vivant. Endeuillée depuis 17 ans, Madame Pelletier se défait de sa robe de deuil avec bonheur.

Après un peu d'attente, Narcisse Pelletier monte à bord du Jura, direction Toulon, où il arrive le 13 décembre 1875. L'un de ses frères est présent pour l'accueillir. Il ne peut retourner chez lui tout de suite, étant attendu à Paris, où le gouvernement s'engage à prendre en charge les soins nécessaires et à lui assurer un avenir ; après un repos bien mérité auprès des siens, une place d'agent public lui sera trouvé.

Retour en France du "Sauvage blanc"

Le 2 janvier 1876, jour suivant son 32ème anniversaire, Narcisse Pelletier est enfin de retour chez lui à Saint-Gilles-sur-Vie. Toute la population s'est réunie pour l'accueillir, il se jette dans les bras de ses parents, ses amis d'enfance se jettent dans les siens. Le cortège prend ensuite le chemin de la demeure familiale où un feu de joie attend d'être allumé. Narcisse Pelletier est invité à le faire lui-même. Les flammes se dressant, des cries retentissent "Vive Pelletier !".

Le lendemain une messe est célébrée en son honneur dans une église débordant de fidèles. Le prêtre est bouleversé, 32 ans plus tôt, jour pour jour, il le baptisait.

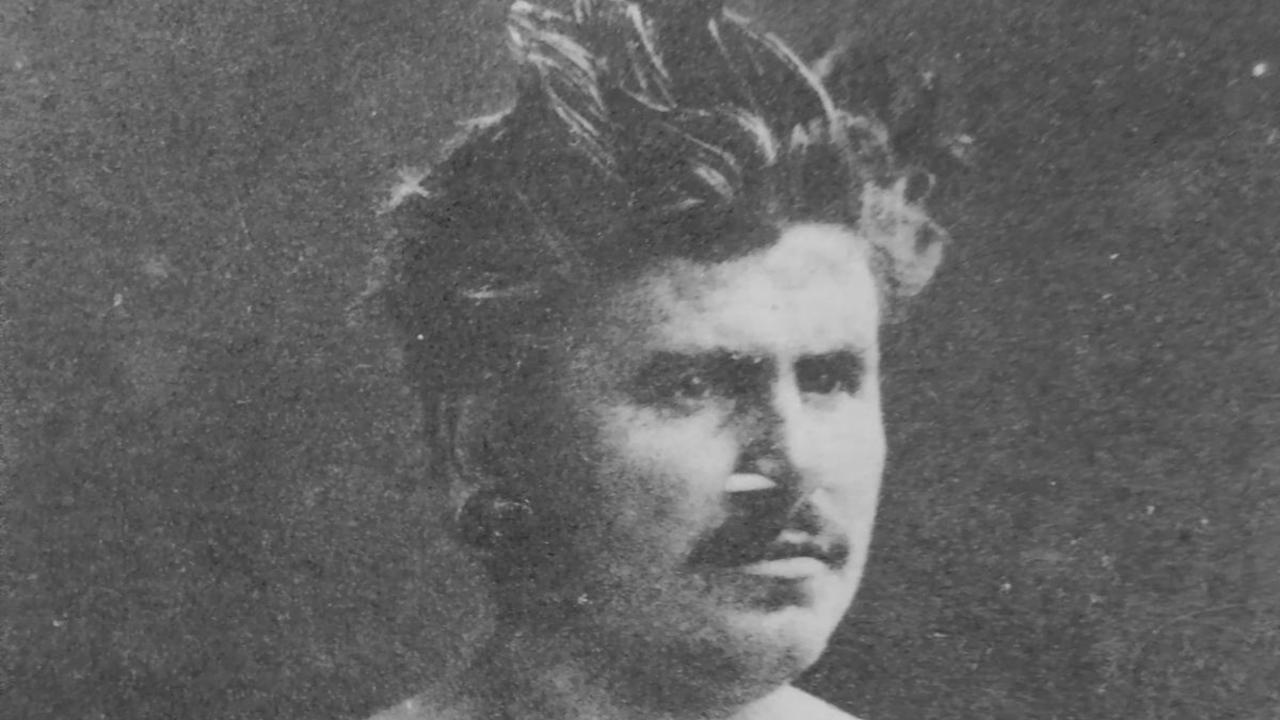

Pendant ce temps, la presse fait ses choux gras de ce fait divers incroyable. Surnommé le "Sauvage blanc" Narcisse Pelletier devient célèbre.

Les mois suivants, comme promis à Paris, un poste de gardien de phare lui est offert à Saint-Nazaire. Un métier certes ingrat et solitaire mais devant lui permettre de se réacclimater en douceur, tout en facilitant son suivi médical ô combien nécessaire, ses scarifications n'étant toujours pas complètement refermées et il traîne encore son abcès à la cheville. Cette première étape n'est pas évidente, la célébrité de Narcisse Pelletier transforme le phare en une sorte d'attraction, l'antre du sauvage blanc, surtout à la belle saison avec les touristes ; en plus, les gens du coin parlent essentiellement le breton, dont Narcisse Pelletier doit donc se coltiner l'apprentissage.

Alcide Benoist, son médecin, parvient finalement à soigner ses scarifications, mais l'abcès à la cheville demeure. D'ailleurs, cet abcès, découlant selon les premiers dires de Narcisse Pelletier d'une punition pour avoir consommé un poisson interdit, aurait en réalité une autre origine un peu embarrassante... En marge d'un entretien avec le Figaro, les journalistes ne peuvent s'empêcher d'aborder sa sexualité parmi les aborigènes. Narcisse Pelletier affirme être resté très longtemps "innocent", ayant seulement été dépucelé peu avant son sauvetage, non par son épouse mais celle d'un autre, laissant entrevoir la vengeance d'un mari jaloux comme l'origine véritable de sa blessure. Cette révélation, censée être une confidence et malgré sa nature licencieuse, est publiée par le Figaro le 10 juillet 1878. En découvrant l'article, Narcisse Pelletier plonge dans une colère noire. Il oppose pour le principe un démenti par voie de presse et considère dès lors tous les journalistes comme persona non grata. Et il s'y tiendra.

À ce stade, il n'est plus gardien de phare. Fin 1877, ses scarifications étant enfin soignées, il a demandé à être muté au port où il occupera différents postes, finissant sa carrière comme employé de bureau. Ses revenus n'ont rien de mirobolant mais sont supérieurs à ceux d'un marin et il profite d'une carrière stable et moins fatigante d'agent public, avec une retraite à la clé ; soit le parcours et surtout l'ascension sociale dont rêvent beaucoup d'anciens marins. Paris lui a promis un avenir, promesse tenue.

En dehors du port, d'abord par l'intermédiaire de son frère Alphonse, vivant lui aussi à Saint-Nazaire où il travaille comme menuisier, Narcisse Pelletier fait des rencontres et se lie d'amitié. Sa réputation à la ville est plutôt bonne, celle d'un homme timide mais séduisant et d'une grande gentillesse, dont le seul défaut semble être la mélancolie. Au travail, ses collègues et subordonnés sont en revanche plus nuancés, le décrivant comme un homme renfermé, coléreux, ses débuts comme gardien de phare ont d'ailleurs été ponctués d'accès de colère mémorables faisant découvrir à certains le cri de guerre des Ohantaala.

En octobre 1880, de retour depuis bientôt 5 ans, Narcisse Pelletier épouse à 36 ans Louise Mabileau, une couturière de 22 ans. Les jeunes mariés louent au 20 Grande-Rue (place de la Rampe) à Saint-Nazaire le rez-de-chaussée d'une maison, avec cour et jardin, véritable luxe pour des gens modestes. Narcisse Pelletier finit par acheter la maison en 1885 en disposant déjà d'une bonne partie des fonds. Il souscrit un emprunt pour la différence, et pour couvrir les traites, le couple continue d'occuper seulement le rez-de-chaussée, en louant tout le reste, et en ayant eux-mêmes plus de loyer à payer. Une affaire rondement menée.

Les Pelletier vivent ainsi modestement mais à l'abri du besoin et en investissant pour leur avenir. Ils n'auront jamais d'enfant, nul n'en connaît la raison.

In fine, Narcisse Pelletier se réacclimate donc bien. Il travaille, se marie, a des amis et ne fait pas parler de lui, à l'exception d'une excentricité, il chasse le lapin avec un arc et des flèches, une méthode ne passant pas inaperçu, surtout dans son cas, mais après tout, ayant appris à concevoir lui-même tout le matériel, il peut chasser sans débourser un sou chez l'armurier et aurait tort de s'en priver.

Sans sa blessure douloureuse à la jambe, se réinfectant de surcroît de temps à autres, l'obligeant à garder le lit plusieurs jours durant, la vie pourrait même être belle. Et forcément, plus il vieillit, plus ces épisodes infectieux sont difficiles à vaincre.

Il finit par en mourir à 50 ans, emporté par une septicémie le 28 septembre 1894. L'inhumation a lieu deux jours plus tard à Saint-Nazaire, au cimetière de La Briandais, où il repose toujours.

Sa veuve est à l'abri, la maison est payée et les locataires assurent une rente subvenant à ses besoins. Elle se remarie en 1905 à 47 ans avec un retraité des douanes, ce nouveau mari s'installe chez elle, où il décède en 1912 à 59 ans. En 1930, probablement trop diminuée pour en assurer l'intendance, elle vend la maison à 73 ans. Son décès survient peu après, la même année.

Elle, ses parents et son second mari sont tous enterrés avec Narcisse Pelletier.

Laissée à l'abandon, la tombe va beaucoup se dégrader durant les décennies suivantes, l'inscription finira même par disparaître, avant d'être finalement restaurée en 2021. La stèle affiche désormais fièrement "Narcisse Amglo PELLETIER - Marin & Aborigène".

Cette restauration est principalement le fruit de l'acharnement de Loup Odoevsky-Maslov, passionné d'histoire, notamment celle de Narcisse Pelletier, dont il s'évertue à entretenir la mémoire. Les Uutaalnganu l'entretiennent également. Transmise de génération en génération, l'histoire d'Amglo, ce blanc adopté il y a longtemps par les Ohantaala, est de nos jours encore bien connue des descendants du clan.

Sauvetage des hommes du Saint-Paul

Capturés par des aborigènes une quinzaine de jours après avoir laissé Narcisse Pelletier pour mort, les hommes du Saint-Paul furent secourus le 11 octobre 1858 par l'équipage du Prince of Danemark.

Débarqués à Port-de-France le 25 décembre, ils repartirent le 27 avec des renforts pour sauver les chinois. À leur arrivée le 5 janvier 1859, ils ne trouvèrent qu'un seul survivant dont les premiers mots, "All dead !", furent suivis d'un récit glaçant.

Les chinois ont d'abord survécu en recueillant l'eau de pluie et en se nourrissant de crustacés mais tout vint à manquer. L'îlot est alors devenu le garde-manger des cannibales. Ils s'y rendaient sans cesse pour prélever 3 ou 4 hommes trop faibles pour se défendre, tués à coups de bâtons pour attendrir la chair. Ils furent 5 à être épargnés pour devenir les animaux de compagnie des chefs. Lui a réussi à s'échapper.

Armés de fusils et de pistolets, les hommes du Saint-Paul ont arpenté l'île Rossel pour les venger. Apeurés, les cannibales ont abandonné leurs villages, emportant avec eux les 4 autres chinois. Faute de pouvoir les retrouver, les hommes du Saint-Paul ont tout incendié.

Version vidéo

Sources de l'article

- Dix-sept ans chez les Sauvages - Narcisse Pelletier (Constant Merland)

- Narcisse Pelletier à Saint-Nazaire (Chroniques de Saint-Nazaire)

- NARCISSE PELLETIER, GARDIEN DE PHARE (Association VIE Vendée)

Boutique en ligne

Publié par Jean-Charles Pouzet sur Caedes le 03-10-2025